「退職代行って、実際どんな人が使ってるの?」

「どの業界で利用されているのか気になる…」

そんな疑問を持つ方に向けて、

今回は退職代行を利用する人の特徴や

退職代行がよく使われる企業・業種について、

徹底的に分析しました。

業界大手「ジョブクリア」の利用データをもとに、

年代・雇用形態・業種別の傾向や、退職代行を使う理由の変化、

さらに「なぜ同じ会社で繰り返し使われるのか」といった裏事情も紹介しています。

この記事を読めば、退職代行のリアルな現場がよくわかるはずです。

信頼できる退職代行サービスの選び方も紹介していますので、

迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

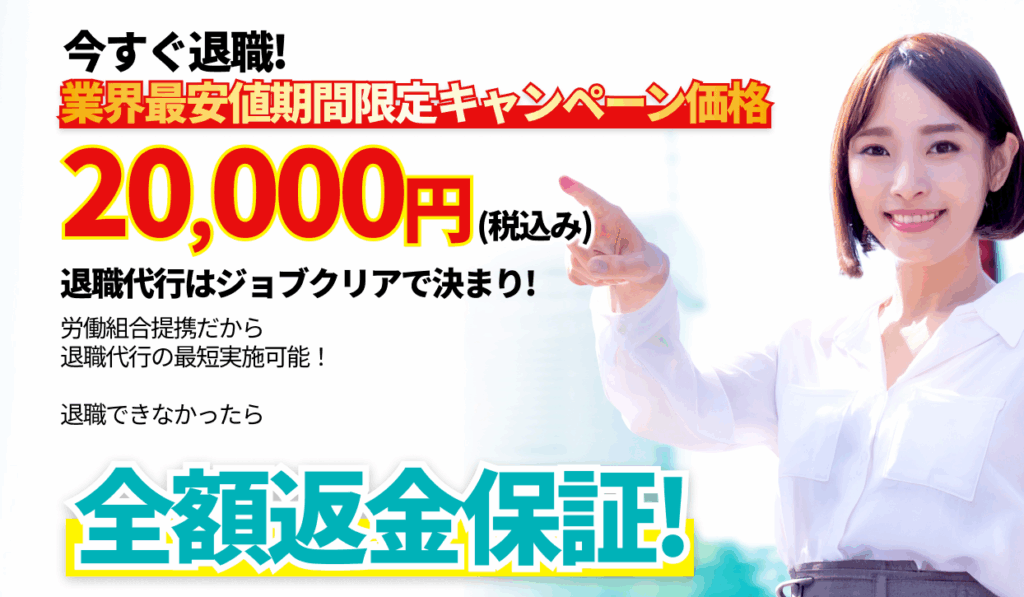

\退職代行に迷ったら「ジョブクリア」/

退職代行って、どこを選べばいいの?

そんな方に圧倒的に支持されているのが、

退職代行「ジョブクリア」です。

✅ 労働組合提携・LINE相談OK!

✅ 対応実績も豊富!信頼と実績のある退職代行サービスです。

退職代行を利用する人の特徴

今回、業界最大手の退職代行サービス「ジョブクリア」が、

実際の利用者データをもとに、どんな人がどんな理由で

退職代行を利用しているのかを分析しました。

年齢層や雇用形態、地域分布、そして利用件数の推移から見える

“今の退職のリアル”を詳しく解説していきます。

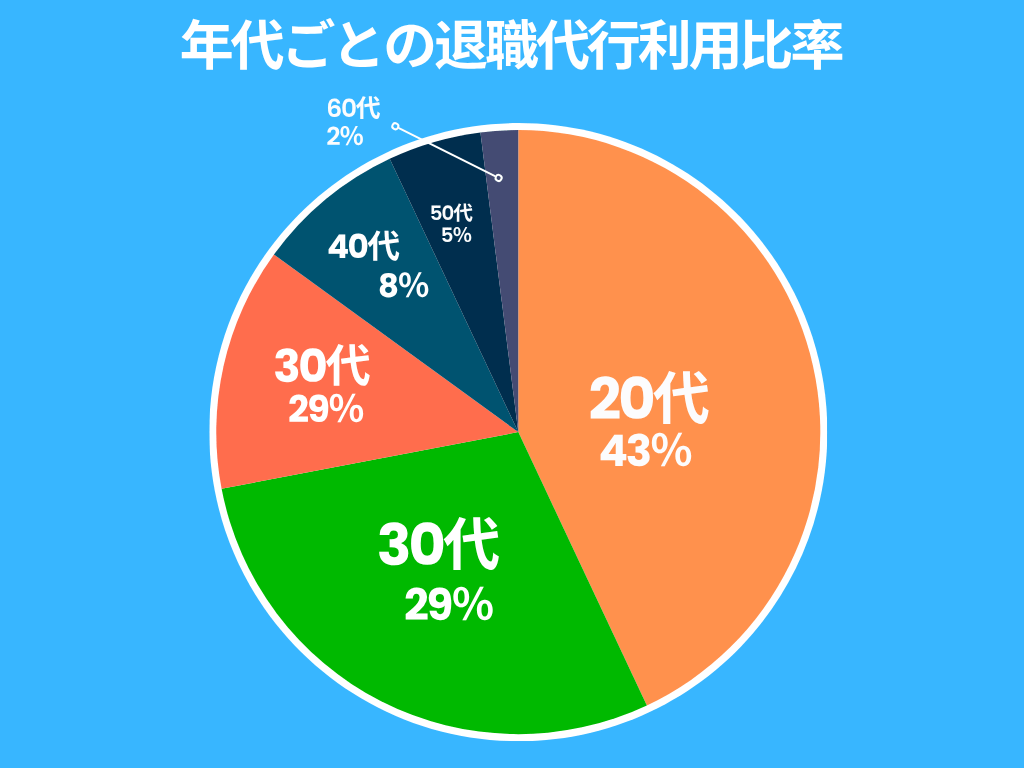

退職代行の利用者の世代・対象地域

|  |

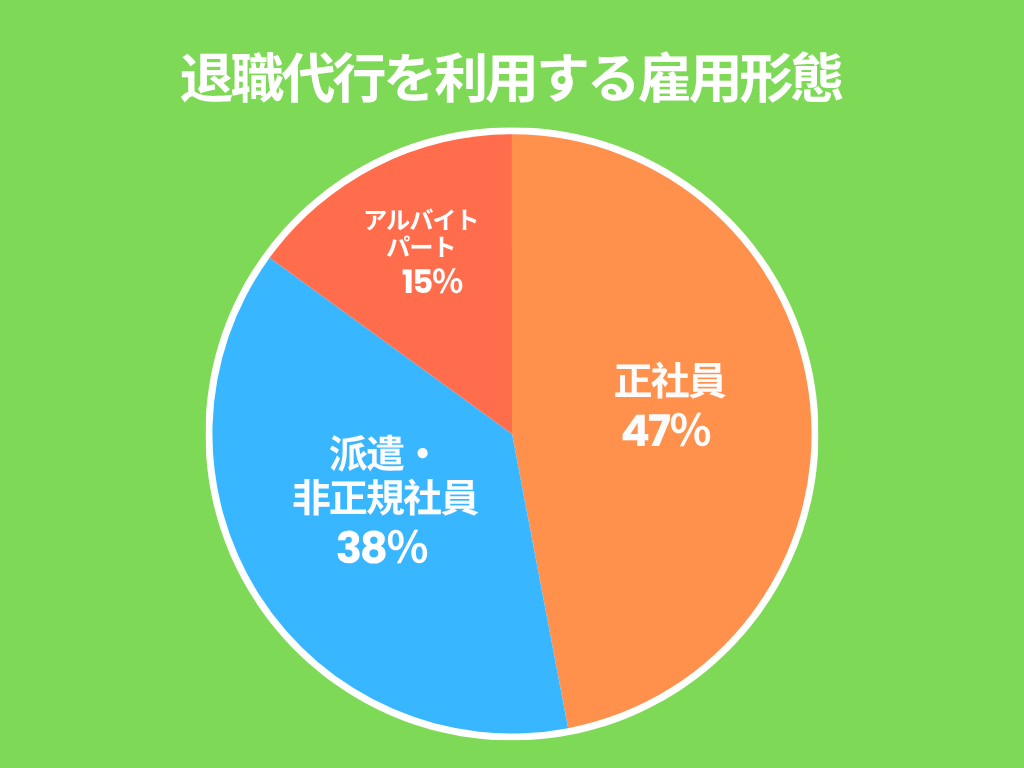

対象者は10代から60代まで幅広く、正社員や派遣社員、

アルバイトなど様々な雇用形態の方が含まれています。

なかでも、利用が目立ったのは20代〜30代といった比較的若い世代です。

一方で、40代以降のミドル層やシニア層の利用は少なめで、

退職代行を選ぶことに対して年代によって意識の差があることがうかがえます。

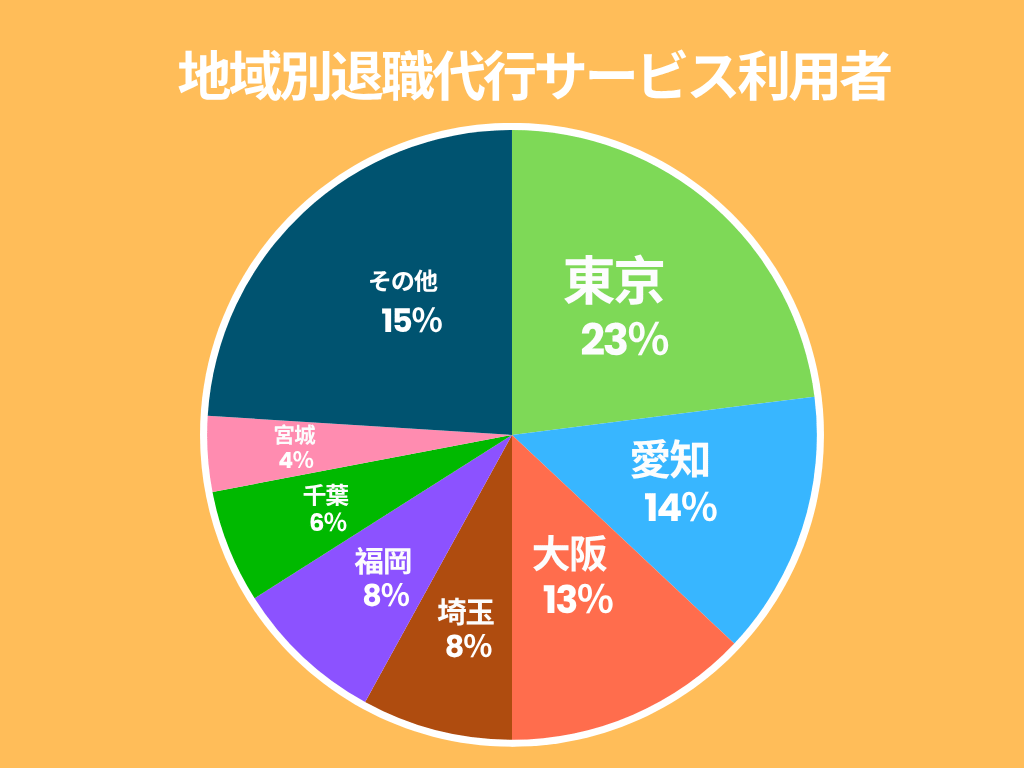

また、地域別で見ると、東京・大阪・名古屋といった

大都市圏での利用が全体の約半数を占めており、

都市部において退職代行の需要が高まっている現状も明らかになりました。

働き方の多様化や転職意欲の高まりが、都市部を中心に

退職代行という選択肢を“当たり前の手段”として広めているようです。

退職代行の利用件数と推移

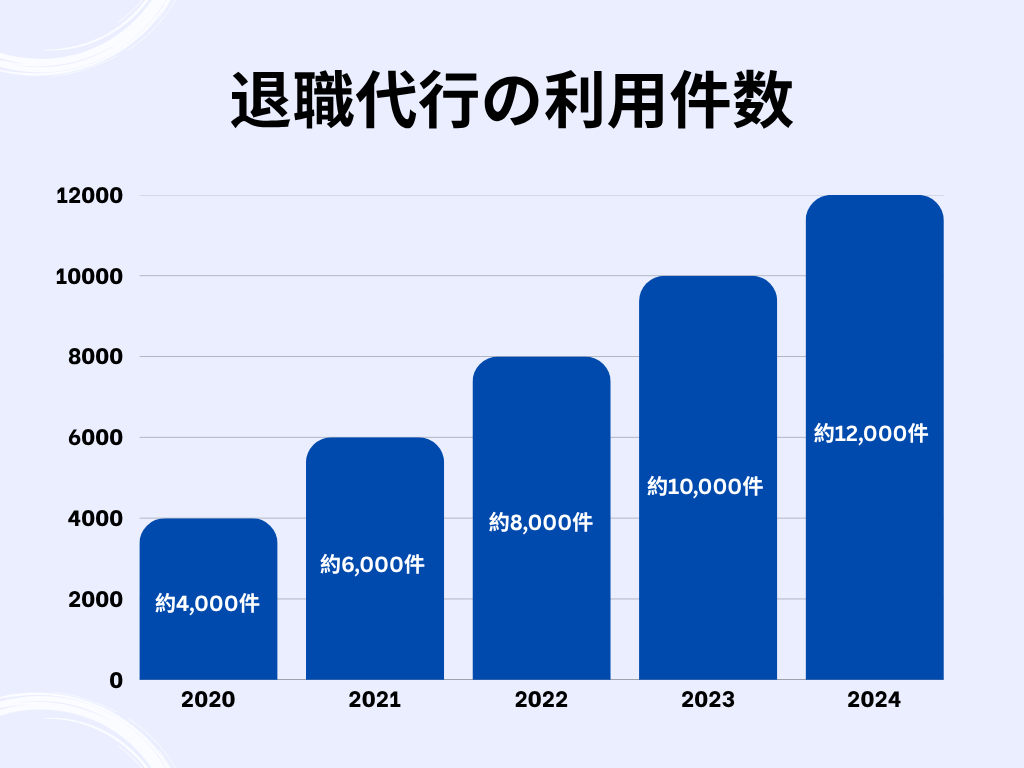

退職代行の利用件数は年々増加傾向にあり、

2020年の年間約6,000件から、2021年には約6,000件、

2022年は年間約8,000件、2023年は約10,000件、

2024年には約12,000件と右肩上がり。

利用増加の背景には、「言いにくさ」の回避だけでなく、

若年層を中心とした“合理的な選択”としての

認識が広がっていることが関係しています。

退職代行が多く使われた企業・業種ランキング

| 退職代行が多く使われた企業・業種ランキング | |||

| 1位 | 人材派遣会社 | ||

| 2位 | コンビニチェーン | ||

| 3位 | 運送会社 | ||

| 4位 | 自動車販売会社 | ||

| 5位 | 医療・福祉・教育関連サービス | ||

| 6位 | 食品製造・販売会社 | ||

| 7位 | 保険会社 | ||

| 8位 | 情報サービス業 | ||

| 9位 | 飲食店 | ||

| 10位 | 不動産会社 | ||

退職代行の利用実態を深掘りしていくと、

特定の業種・企業での利用件数が圧倒的に多いことがわかってきました。

この章では、ジョブクリアが蓄積してきた利用データをもとに、

退職代行が最も多く使われた業種・企業の傾向を明らかにしていきます。

最も利用されたのは人材派遣会社

人材派遣会社が退職代行の利用で最も多い理由は、

派遣という働き方そのものにあります。

具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

| 契約満了や現場変更のタイミングで辞めたくなる | 区切りのタイミングで「次に行くのがイヤ」「もう働きたくない」と感じる人が多い。 |

| 退職を申し出る相手が分かりづらい | 派遣社員は、雇用元(派遣会社)と働く現場(派遣先)が異なるため、どちら退職を伝えるべきか迷いやすい。 |

| 契約途中での退職に強い引き止め | 派遣元・派遣先の両方から退職を止められることがあり、精神的なプレッシャーが大きい。 |

| 人間関係が希薄になりやすい | 短期間の勤務や現場の入れ替えが多く、職場に居づらさや孤立を感じやすい。 |

こうした要素が重なることで、

「自分から辞めると言うのは難しい」と判断し、

退職代行に頼るケースが多発しています。

飲食・小売・運送業界でも高水準

飲食業・小売業・運送業といったサービス業も、

退職代行の利用率が非常に高い水準にあります。

これらの業界に共通して見られるのは、

以下のような理由が挙げられます。

| 人手不足による長時間労働 | 慢性的な人員不足から、シフトの調整が難しく、連勤や残業が発生しやすい。 |

| シフトの融通が利かない | 休みの希望が通らず、急なシフト変更を強いられることもある。 |

| 非正規雇用が多く立場が弱い | 人手不足から「辞めたい」と言い出しにくい雰囲気がある |

| 厳しい上下関係や古い体質 | 体育会系の職場文化や年功序列が残っており、パワハラ・モラハラが起きやすい環境。 |

このように、心身ともに負荷の大きい職場環境により、

「自分から辞めるのは無理」と判断し、

退職代行という選択をする人が後を絶ちません。

退職代行が多い業種・職種の傾向と特徴

退職代行サービスの利用が集中する業種や職種には、

いくつかの明確な傾向があります。

ここからは、そうした退職代行の利用が

多い職種や業界の特徴について具体的に見ていきます。

非正規雇用が多い業界に集中

退職代行の利用が特に多いのは、非正規雇用が多い業界です。

非正規雇用が退職代行を利用する傾向と特徴には、

以下のようなものが見られます。

| 正社員に比べて退職代行の利用率が約3倍 | 派遣社員やアルバイトなどは、安定的に働き続ける見通しが立てづらいため、「どうせ続けられないなら自分で伝える手間をかけたくない」と考えるケースが多い。 |

| 派遣社員の多くが退職を伝えにくい環境 | 派遣元と派遣先を通す必要があり、ストレスが2倍になるという声がある。 |

このように、非正規雇用には共通して

“辞めやすさ”と“辞めづらさ”の両面が入り混じった構造があります。

その結果、退職代行に頼る人が多くなっています。

上司との人間関係・シフト強要・過重労働

退職代行を使う理由を分析すると、

以下の3つが代表的であることが分かりました。

- 職場の人間関係が悪い(約45%)

- シフトの急な変更(約30%)

- 過重労働・サービス残業(約25%)

このように「心身の疲労」が主な理由となっており、

自分からは言い出しづらい状況に追い込まれている人が多いのが現状です。

退職代行が利用される企業の共通点

退職代行の利用が多い企業には、以下の共通点が見られます。

- 離職率が高い

- 非正規雇用率が高い

共通点として、退職代行が多く利用される企業には

平均離職率は55%近く、非正規雇用率が50~70%

と高い企業に集中しています。

退職代行の利用が多い企業には、

雇用の不安定さや人材の入れ替わりの激しさが共通しており、

職場に定着しづらい構造があると言えます。

同じ企業で何度も退職代行が利用されたりもする

退職代行「ジョブクリア」でのアンケートデータを見ていくと、

ある特定の企業で何度も利用されているケースがあることがわかりました。

中には、同じ会社で月に何件も利用されるような例も見られ、

「退職代行が日常的に使われている企業」が存在しています。

なぜ、そのような企業で退職代行の利用が常態化するのか?

その理由は、大きく3つに分けて考えることができます。

会社に辞めたい気持ちが届かない構造

社員が退職の意思を伝えても、上司に軽く受け流されたり、

真剣に取り合ってもらえないケースは少なくありません。

例えば、

- 「今やめられると困るんだけど」といった反応で、話が進まない

- 無理な引き止めに遭い、心理的に退職を伝えること自体が負担になる

このような経験から「自分で言っても無理だ」と感じた人が、

退職代行の利用に踏み切る傾向が強まっています。

マニュアル対応だけで終わる“形だけの改善”

退職代行の頻繁に利用されたとしても、

会社側が実質的な改善に踏み込まず、

マニュアル通りの対応だけで済ませてしまう企業も多くあります。

- 形式上は対応しているが、根本的な職場環境の見直しはなし

- 社員の声を反映する仕組みがなく、同じ理由での離職が繰り返される

その結果、「この会社は変わらない」と社員に見切られ、

退職代行のリピート利用に繋がっているのが現状です。

社員との対話を避け続け退職代行が常態化している

企業側が社員としっかり向き合わず、

本音を引き出す姿勢を欠いたままでは、

職場に信頼関係は生まれません。

- 上司に相談しても聞いてもらえない

- 意見を言うと逆に圧をかけられ、扱いが悪くなる

こうした経験を通じて、

「最初から代行で辞めた方がいい」と考える人が増え、

結果的に退職代行の常態化を招いています。

退職代行を利用する理由が年々変化している

かつては「上司が怖くて言い出せない」

「パワハラを受けている」といった理由から、

やむを得ず退職代行を使う人が多く見られました。

しかし近年は、そうした切迫感よりも、

もっと合理的で感情に縛られない理由が主流になってきています。

「怖いから言えない」から「言うのが面倒」へ

退職代行を使う理由は、徐々に変化しています。

かつては「怖くて言えない」という理由が主流でしたが、

今は「どうせ引き止められる」「説明するのが面倒」といった

効率性重視の考えが増えています。

つまり、わざわざ気まずい思いをしてまで自分で伝えるよりも、

第三者に任せた方が合理的だと考える人が増えてきているのです。

自分で言うより、代行のほうが早くてラク

また退職代行の利用することは「逃げ」ではなく、

「時短」や「効率化」という捉え方が浸透しつつあります。

直接会社に連絡する必要がなく、感情的なやりとりを回避できる。

そして有給の取得や最終出勤日の調整なども

代行が進めてくれるといった手軽さから、

「最初から代行に頼んだ方がスムーズ」と考える人が増えてきました。

特に20代・30代の意識変化が顕著

20代・30代などの若い世代では、

退職代行は“特別な手段”ではなく、

ひとつの選択肢として受け入れられています。

「友達が使っていたから」「SNSで見て知った」というきっかけも多く、

この年代では、「退職=自分らしい働き方」への一歩と捉える傾向があります。

周囲に退職代行を使った人がいることで、

心理的ハードルも下がり「使ってみようかな」と考える人が増えているのです。

退職代行を利用する前に知っておきたいこと

退職代行は非常に便利なサービスですが、

使う前に確認しておきたいポイントもあります。

トラブルを防ぐためにも、事前の準備や心構えをしっかり持っておきましょう。

退職代行を使う前に「やっておくべき準備」

退職代行をスムーズに進めるためには、

いくつか事前に準備しておくべきことがあります。

- 雇用契約書や就業規則、給与明細などは、写真を撮るなどして手元に控えておく

- タイムカードや勤怠記録、有給休暇の残日数を確認しておく

- 社宅に住んでいる場合は、退去日や鍵の返却について事前に整理する

- 制服・社員証・パソコンなどの会社支給物の返却方法をあらかじめ確認

これらをあらかじめ把握しておくことで、

代行業者にスムーズに情報を伝えることができ、

手続きもより安全・確実に進みます。

退職代行は周りにバレる?

「退職代行を使ったら、周りに知られるのでは?」

と心配する方も多いですが、基本的にその心配は不要です。

- 会社への連絡は代行業者が直接行うため、本人が関わる場面はありません

- 同僚や知人には知られにくく、家庭やプライベートにも影響しにくい

- 代行を使ったことで人事評価が下がるなどの不利益を受けることもまずありません

ただし、職場によっては「本人から連絡が欲しかった」といった

声が上がるケースもあるため、必要に応じて代行業者と

相談しながら進めるのがおすすめです。

退職代行を使って辞めた人はその後どうしてる?

職代行を使った人の多くは、

その後の転職活動や生活に大きな支障は出ていません。

- 「むしろ精神的にスッキリして前向きになれた」という声が多い

- 新しい職場でのスタートもスムーズに切れているケースが大半

- 退職理由に「代行を使った」と伝える必要も基本的にないため、面接でも問題にならない

利用経験をネガティブにとらえる企業は非常にまれで、

むしろ自分を守る選択として理解されることも増えています。

利用する退職代行サービスは選ぶ必要がある

退職代行サービスには、信頼性や対応内容に大きな差があります。

中には連絡だけして終わりの、

サポートが不十分な悪質な退職代行業者も存在します。

安心して任せるためには、以下の点に注意しましょう。

- 労働組合や弁護士が関与しているかどうかを確認

- 対応実績や口コミ、評判を事前にチェック

- LINEや電話で気軽に相談できる体制があるか

- サポートの範囲(有給取得交渉・退職書類対応など)も重要

もしどの退職代行サービスを選べばいいか迷ったら、

まずは「ジョブクリア」を検討してみてください。

上記のすべてのポイントを満たしており、

信頼性・価格・対応力の3拍子が揃った、安心して任せられるサービスです。

また「ジョブクリア」は、業界でもトップクラスの実績を持ち、

労働組合と連携しているため安心感があります。

初回相談から退職完了までしっかり寄り添ってくれるほか、

業界最安値の20,000円という利用料金も魅力です。

さらに、万が一退職できなかった場合の返金保証も付いており、

費用面でもサポート面でも安心して任せられる退職代行サービスとなっています。

【まとめ】退職代行は自分を守るための大切な選択肢です

退職代行は「甘え」ではありません。

退職の意思を伝えても受け入れられなかったり、

引き止めや圧力に苦しむケースは少なくありません。

そうした状況で、自分の意思を守るために

退職代行を使うのは勇気ある選択です。

無理に我慢せず、信頼できるサービスを通じて、

自分の人生を取り戻しましょう。

もしどの退職代行を選べばいいか迷ったら、

「ジョブクリア」をおすすめします。

業界最安値の料金、返金保証、そして安心のサポート体制など、

すべての面で安心できる選択肢です。