「会社を辞めたあとの生活費が心配…」

そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、退職後でも 「傷病手当金」と「失業保険」 を

正しく組み合わせれば、最長で約28か月間

国から手当を受け取り続けることができます。

ただし、この2つの制度は同時にもらえるわけではありません。

それぞれの特徴を理解し、

順番と手続きを工夫することがカギになります。

この記事では、傷病手当と失業保険の違いや受給条件、

そして「最大28か月」受け取るための

具体的な流れをわかりやすく解説していきます。

傷病手当と失業保険の違いについて

退職後の生活を支えてくれる制度として

「傷病手当金」と「失業保険」があります。

どちらも国の公的制度ですが、

対象となる人・受給の目的・もらえる条件が大きく異なります。

まずはこの2つについて理解しましょう。

傷病手当とは?

傷病手当金は、病気やケガで働けない状態になったときの生活を保障する制度です。

例えばうつ病で長期間休職している場合や、

通院・療養が必要で仕事に復帰できない場合でも、

給与の代わりに一定の収入が確保できる仕組みになっています。

対象となる条件・金額・期間は以下です。

| 受給条件 | ・健康保険の被保険者であること ・退職日までに健康保険に継続して1年以上加入していること ・退職日までに「連続3日間の待期」を満たし、退職日も労務不能であること(退職日に出勤してしまうとNG。ただし有休はOK)※詳しくは後述を参考 |

| 受給金額 | ・標準報酬日額の約2/3(=給与の約66.7%)※月に139万円が上限 |

| 受給期間 | ・支給開始から最長1年6か月(通算) ・一度就労可能と判断されるとその時点で終了。 ・復職→再休職しても通算で1年6か月が限度です。 |

失業保険とは?

失業保険は、「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」への

生活補償と再就職支援のための制度です。

次の仕事が決まってなく、収入がゼロの時に

国が用意しているのが失業保険で、再就職までの一定期間、

生活費を補うためにお金を支給してくれる仕組みです。

対象となる条件・金額・期間は以下です。

| 受給条件 | ・離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上(自己都合退職の場合) ・倒産や解雇など会社都合退職なら、直近1年間に6か月以上で対象 |

| 受給金額 | ・退職前の給与の45〜80% |

| 受給期間 | ・自己都合退職:90〜150日 ・会社都合退職:最大330日 |

傷病手当と失業保険は同時にもらえるのか?

結論から言うと、傷病手当と失業保険は同時には受け取れません。

これは2つの制度の「目的」が正反対だからです。

- 傷病手当金は「病気やケガで働けない人」を支える制度。

- 失業保険は「働く意思と能力があるのに仕事がない人」を支える制度。

つまり、ひとつは「働けないこと」が前提で、

もうひとつは「働けること」が前提となっているため、

両立できない仕組みになっているのです。

しかし、同時にはもらえませんが、

受給の順番を工夫することにより、

最長で約28か月国から手当を受け取ることができます。

簡単な受給の流れは以下です。

①まず退職後に傷病手当金(最長1年6か月)を受け取る

↓

②その間に失業保険の受給期間延長申請をしておく

↓

③体調が回復したら、延長を解除して失業保険(最大330日)を受け取る

この流れを守れば、理論上、

最長で約28か月国から手当を受け取ることができます。

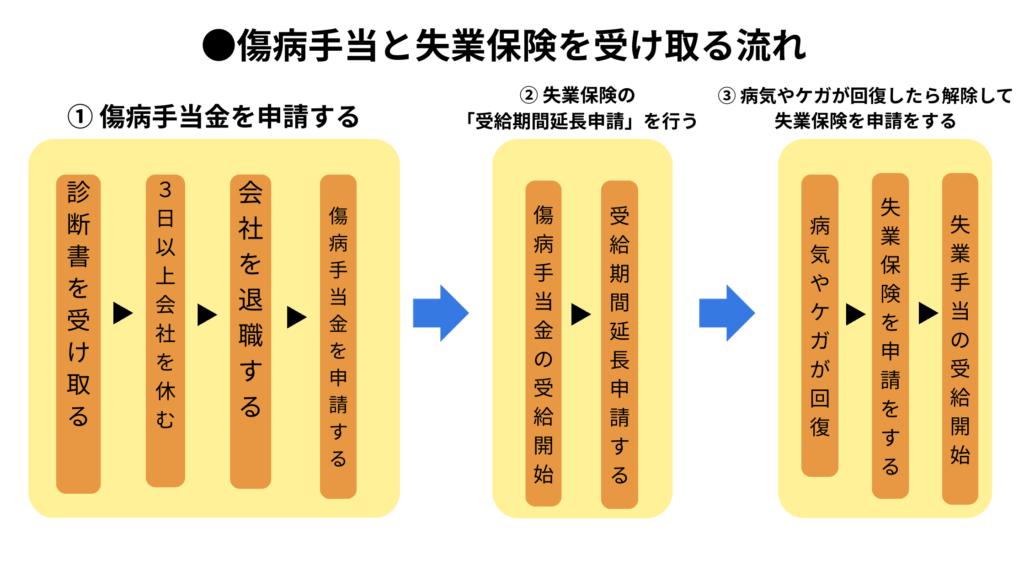

【最大28か月】傷病手当と失業保険を受け取る流れ

傷病手当と失業保険は同時には受け取れませんが、

順番を工夫すれば最長で約28月受給することができます。

ポイントは「どの順番で、どのタイミングで手続きを行うか」です。

流れを簡単にまとめると次のようになります。

① 傷病手当金を申請する

最初のステップは「傷病手当金」の申請です。

こちらの申請をする前に、

まずは会社へ在籍をしている状態から

準備を整えておきます。

STEP1:まずは体調不良を医師に診てもらう

傷病手当をもらうには「働けない状態である」ことを

医師に証明してもらう必要があります。

通院して診断書をもらいましょう。

STEP2:会社を連続して3日以上休む(待期期間)

傷病手当は「3日間連続で労務不能」であることが条件です。

この3日間を休む際には、有休や土日でもカウントは可能です。

4日目以降から対象となります。

STEP3:会社に退職を伝える

待期期間を満了したら会社に退職を伝えて退職をします。(休職でも可能)

ただし注意点として、退職日に出勤をしてしまうと

「退職日に働けた」とみなされ、退職後の継続給付が不可になります。

なので必ず、退職日は出勤せずに辞めましょう。

有休消化や休職扱いで退職日を迎えればOKです。

STEP4:傷病手当金を申請する

条件を満たしたら、いよいよ申請です。

申請自体は退職後でも退職前でも可能ですが、

退職後に申請する場合は、退職前に

必要書類を揃えておくとスムーズに進められます。

| 申請先 | ・協会けんぽ加入者 → 住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部 ・健康保険組合加入者 → 加入している健康保険組合 |

| 必要書類 | ・傷病手当金支給申請書(HPから入手可) ・医師の意見欄(診断書に相当) ・事業主の証明欄(退職前に会社へ記入依頼) ・健康保険証の写し(返却前にコピーを用意) ・本人確認書類(運転免許証など) ・本人名義の銀行口座情報 |

申請後、傷病手当金の支給が始まります。

支給期間は支給開始日から最長1年6か月です。

※復職しても中断した日数を含めて通算1年6か月となります。

② 失業保険の「受給期間延長申請」を行う

傷病手当を受けている間は「働ける状態ではない」ため、

失業保険を同時にもらうことはできません。

そのため退職後は必ず 「受給期間延長申請」 を行い、

失業保険の資格を残しておきましょう。

本来、失業保険は「退職から1年以内」に

受給しなければ資格を失ってしまうのですが、

この申請を行うと、最大4年以内の好きなタイミングで受給開始できます。

| 申請するタイミング | ・退職31日目以降に申請可能 ・「退職後30日以上働けない状態」が前提条件 ・申請期限は「延長後の受給期間の最終日」までだが、遅いと給付日数を取り切れない恐れがあるため、できるだけ早めに申請しておくのが安心 |

| 申請先 | ・住所地を管轄するハローワーク |

| 必要書類 | ・離職票(会社から郵送される) ・医師の診断書(就労不可の証明) ・受給期間延長申請書(ハローワークで入手) ・本人確認書類(運転免許証など) |

退職後30日以上働けない状態が続いていることを医師に証明してもらうことが必須です。

③ 病気やケガが回復したら解除して申請をする

傷病手当を受けていた人が体調を回復し、

医師から「就労可能」と診断されたら、

次は 受給期間延長を解除して失業保険を受け取る準備を行います。

ここで初めて「働ける人」として失業保険の対象になります。

なお、この時点で傷病手当の資格は終了している状態となります。

| 申請するタイミング | ・医師に「就労可能」と診断されたらすぐに手続き ・受給期間(最大4年)の範囲内であれば、回復した時点から失業保険の受給が可能 |

| 申請先 | ・住所地を管轄するハローワーク |

| 必要書類 | ・離職票(再提出を求められる場合あり) ・医師の診断書(就労可能の証明) ・求職申込書(ハローワークで記入) ・本人確認書類(運転免許証など) ・本人名義の銀行口座情報(通帳またはキャッシュカード) ・写真(証明写真2枚:縦3cm×横2.5cm程度) |

求職申込みを済ませて延長を解除すると、

いよいよ失業保険の受給が始まります。

ただし、すぐにお金が振り込まれるわけではなく、

待機期間を経てからのスタートとなります。

待期期間:7日間の待機期間(自己都合退職の場合は1か月)

また支給額は退職前の給与の45〜80%となり、

支給日数は、自己都合退職の場合は90〜150日間、

会社都合退職なら最大330日間となります。

受給期間中は4週間に1度の「認定日」にハローワークへ行き、求職活動の実績を提出する必要があります。実績が足りない場合や認定日に行かなかった場合は、その期間の手当は支給されないので注意しましょう。

傷病手当と失業保険を受け取る際の注意点

傷病手当と失業保険は正しく手続きすれば

長期間にわたって受給できますが、ルールを誤解すると

「もらえない」「途中で打ち切られる」といった事態になりかねません。

ここでは、それぞれの制度を最大限活用するための注意点を解説します。

傷病手当を継続してもらうには?

傷病手当金を退職後も受け取り続けるためには、

いくつかの条件を守る必要があります。

まず大切なのは、働けない状態を証明することです。

傷病手当は「労務不能」であることが前提なので、

一度でも「就労可能」と判断されればその時点で終了します。

アルバイトなどを入れてしまうと「働ける」とみなされ、再開はできません。

さらに、支給期間は通算で1年6か月と決まっています。

休職と復職を繰り返してもリセットされることはなく、合計で18か月が上限です。

受給を最大限続けるためには、以下の点を意識しましょう。

- 医師の診断書をきちんと添える

- なるべく連続して受給を続ける

この条件を守れば、医師が「就労可能」と診断しない限り、

最長18か月間の受給が可能になります。

失業保険を継続してもらうには?

失業保険を確実に受け取るためには、

まず「受給期間延長申請」を必ず行うことが欠かせません。

この延長申請をしないと、退職から1年で権利が消滅してしまいます。

また、失業保険は「働く意思と能力がある人」が対象の制度です。

延長を解除した後は、ハローワークでの認定日に

求職活動の実績を提出しなければ支給が止まります。

こうした条件を踏まえたうえで、

最大限活用するためのコツは以下のとおりです。

- 退職後30日経過したら早めに延長申請を行う

- 認定日ごとに求職活動の実績をしっかり提出する

- 「傷病手当をフル活用 → 回復後に延長解除 → 失業保険受給」という流れを守る

この順番を正しく踏めば、最長で約28か月にわたり

支援を受けることが可能になります。

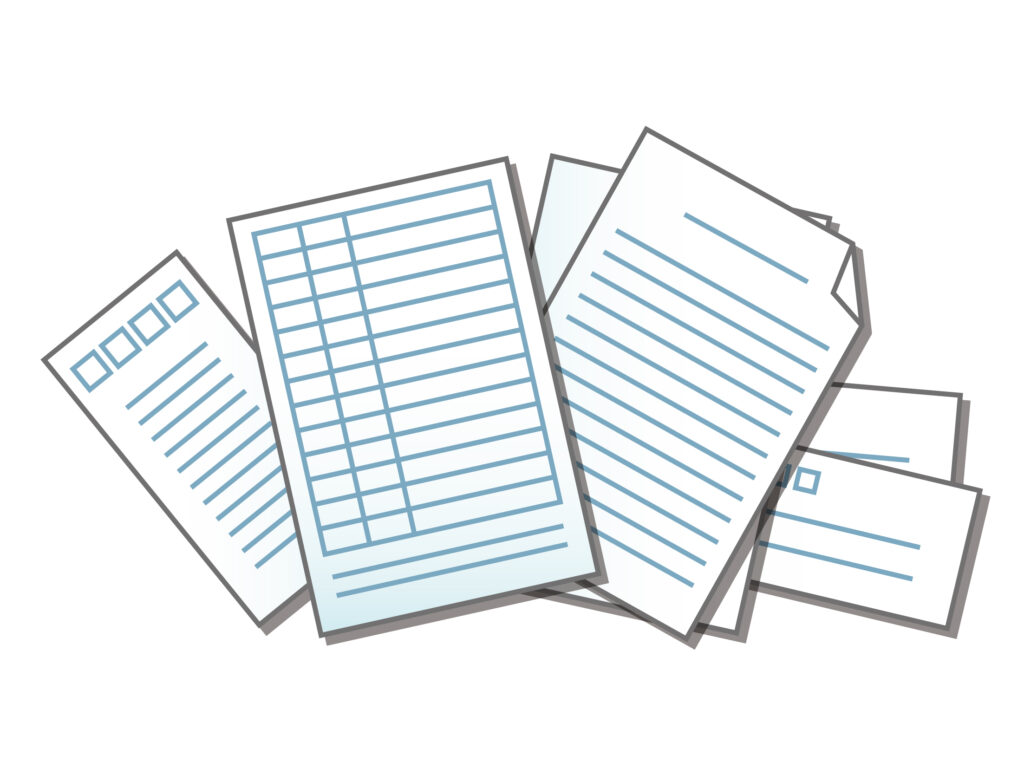

退職前に準備を整えておくことが重要です!

失業保険や傷病手当を最大限に活用するためには、

退職前に必要書類をきちんと揃えておくことが何より大切です。

特に傷病手当では、医師の診断書(就労不能の証明)や

会社に記入してもらう事業主証明欄など、

在職中でなければ用意が難しいものが多くあります。

こうした書類を揃えずに退職してしまうと、

後から会社に再度依頼しなければならず、

支給が遅れたり最悪受給できなくなる可能性すらあります。

退職準備に迷ったら退職代行を利用するのもアリ

体調が悪く働けない状況で会社に退職の意思を伝えたり、

必要書類のやり取りをするのは大きな負担になります。

そんなときに頼れるのが退職代行サービスです。

退職代行サービスは退職の意思を会社へ伝えるだけでなく、

必要書類のやり取りについても「社員からの依頼」として

会社にきちんと伝えてくれます。

そのため、体調を悪化させることなく、

安心して退職準備を進めることが可能です。

「退職の準備をしたいけれど、どうしても会社に言い出すのが難しい…」

という方にとって、退職代行は心強い味方になってくれるはずです。

退職代行なら「ジョブクリア」がおすすめ!

数ある退職代行サービスのなかでも、

特におすすめなのが 「ジョブクリア」 です。

ジョブクリアは、退職をスムーズに進めるだけでなく、

退職後に必要となる失業保険や傷病手当の手続きについても

相談できる体制が整っています。

単に会社を辞めるだけでなく、

「辞めた後の生活設計」にまで寄り添ってくれるのが強みです。

料金も一律20,000円(税込)と業界の中でも最安クラス!

しかも追加費用がかからないため、

予算を気にせず安心して依頼できます。

さらに「もし退職できなかった場合は全額返金」という

保証もあるので、リスクゼロで利用可能です。

自分で無理をして体調を悪化させるよりも、

プロのサポートを受けながら安全に次の一歩を踏み出すことができます。

【まとめ】傷病手当と失業保険は順番次第で最長28か月受給可能

「傷病手当」と「失業保険」は同時にはもらえませんが、

順番を工夫すれば最長で28か月近く受給することが可能です。

・退職前に診断書や必要書類を揃え、退職日に出勤しない状態で退職する

・退職後は傷病手当を最長1年6か月(18か月)受給

・同時に「失業保険の受給期間延長申請」をして失業保険の資格を残す

・体調が回復したら延長を解除し、失業保険の受給を開始

この流れを踏めば、

傷病手当と失業保険を合わせて約28か月もの期間、

国から支援を受けることができます。

もちろん、手続きには細かい条件や注意点があり、

医師の診断書や会社に依頼すべき書類を整えなければいけません。

そして、もし準備や手続きに不安を感じるなら、

退職代行サービスを利用するのも選択肢のひとつです。

特に「ジョブクリア」なら、退職サポートに加えて

傷病手当や失業保険についても相談できる体制が整っているため、

安心して次の生活設計に進むことができます。

退職はゴールではなく、新しいスタートのための準備段階。

制度を正しく活用しながら、安心して新しい未来へ踏み出していきましょう。